離散元素法

離散元素法(Discrete element method)是一個新興的數值分析工具,最初由Cundall於1971年提出,用以分析岩石塊體的漸進式破壞問題。離散元素法透過力-位移關係計算元素的運動行為,分析顆粒間交互作用及影響,藉以探討研究人員感興趣的課題。離散元素法之應用範圍極廣,透過鍵結模式的設定與否,兼具可模擬連續塊體及離散塊體之特性。其可探討之問題,能概分為以下幾類:

(1) 顆粒材料運動行為之研究

如大地材料受地震力後發生土石流、山崩、落石等塊體之運移、堆積發展行為模擬。

(2) 承載力及破裂行為之研究

如岩石試體受壓模擬、土壤承載力分析、邊坡穩定探討、隧道岩盤穩定性分析等。

(3) 塊體高度摩擦之力學行為研究

如直剪試驗模擬、順向坡滑動潛勢及運移行為分析、斷層錯動過程之重現等。

(4) 綜合兩種以上特性之複雜問題

如模擬同時具高度摩擦與破裂特性之節理岩體或重現順向坡滑動後破碎並形成土石流之過程等。

顆粒界面模式

「界面」泛指任何固體間的接觸面,不僅限於節理或是劈理等地質弱面。岩栓與岩盤之接觸面、樁與土壤的接觸面或是岩石材料中晶粒與晶粒之接觸面,皆可稱為「界面」。在岩體工程中,界面的力學性質,主控了岩體的穩定性,因此分析上採用能模擬界面力學之離散元素法為較佳選擇。然而,目前離散元素法中最先進之界面模式-平滑節理模式,因未考慮顆粒受剪時之幾何排列與參數關係,無法提供準確的界面力學行為模擬結果。

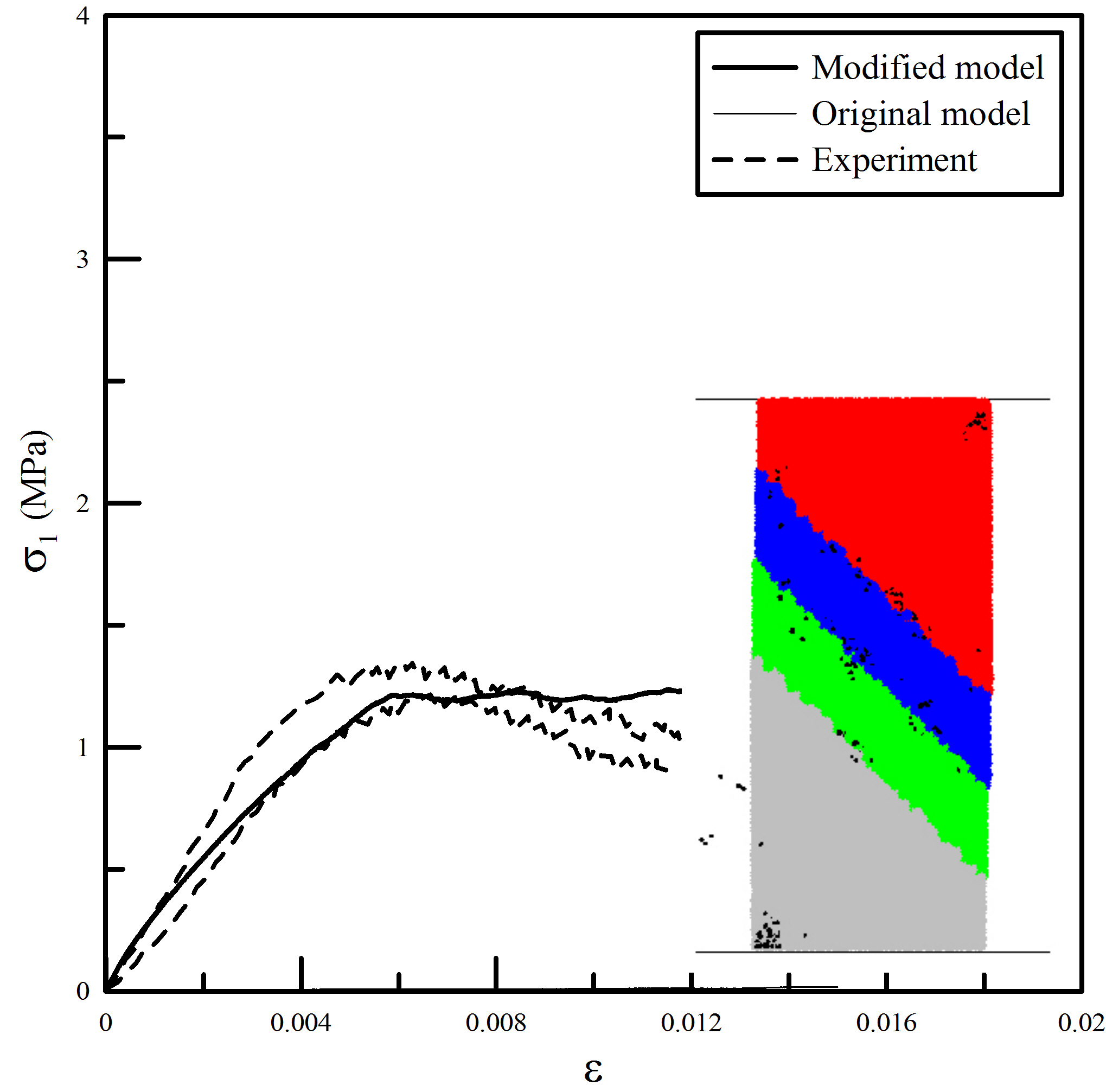

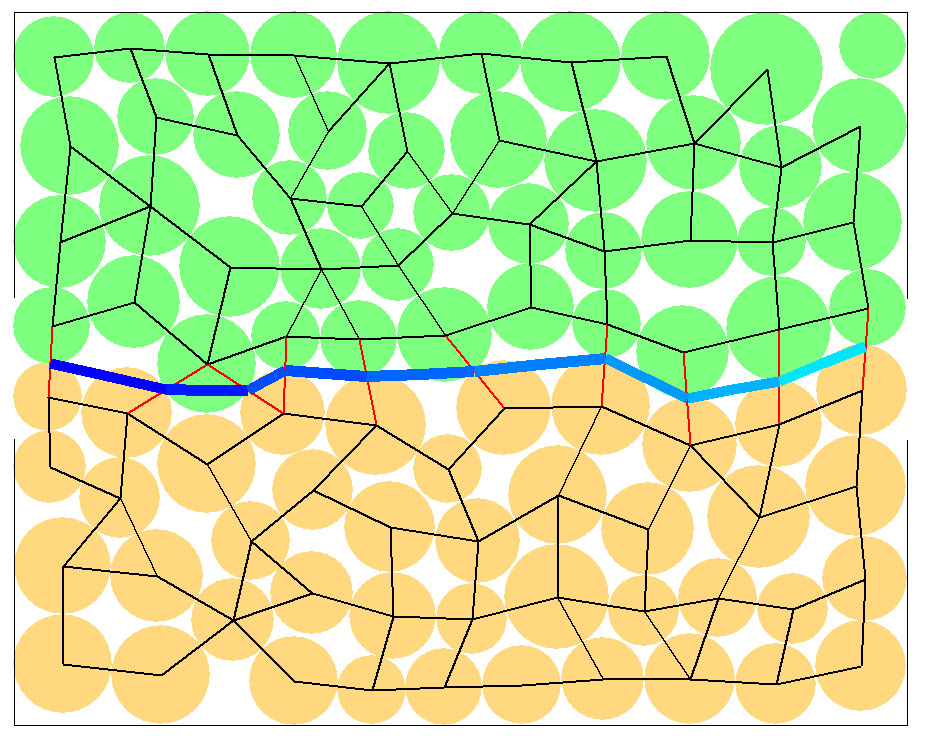

為解決此問題,本團隊考慮了顆粒群受剪時之接觸與分離特性,納入多項修正計算,並將工程界最常使用的兩種界面分析模式-Mohr-Coulomb破壞準則及Barton-Bandis破壞準則納入模式中,進而開發出精確的離散元素法界面模式-顆粒界面模式(Particulate Interface Model,PIM)。PIM能夠精準的在離散元素法分析環境中模擬界面磨擦行為,所使用的輸入參數可直接採用實驗室實驗資料而無須進行反算或修改。此特性提升了離散元素法用於預測岩石工程災害之可能性,不僅能運用於順向坡穩定性分析,也能建構岩盤支撐系統之離散元素分析架構,以及探討板片岩的變形模式等,延伸課提極廣,能提供工程及研究人員更全面的分析切入角度。

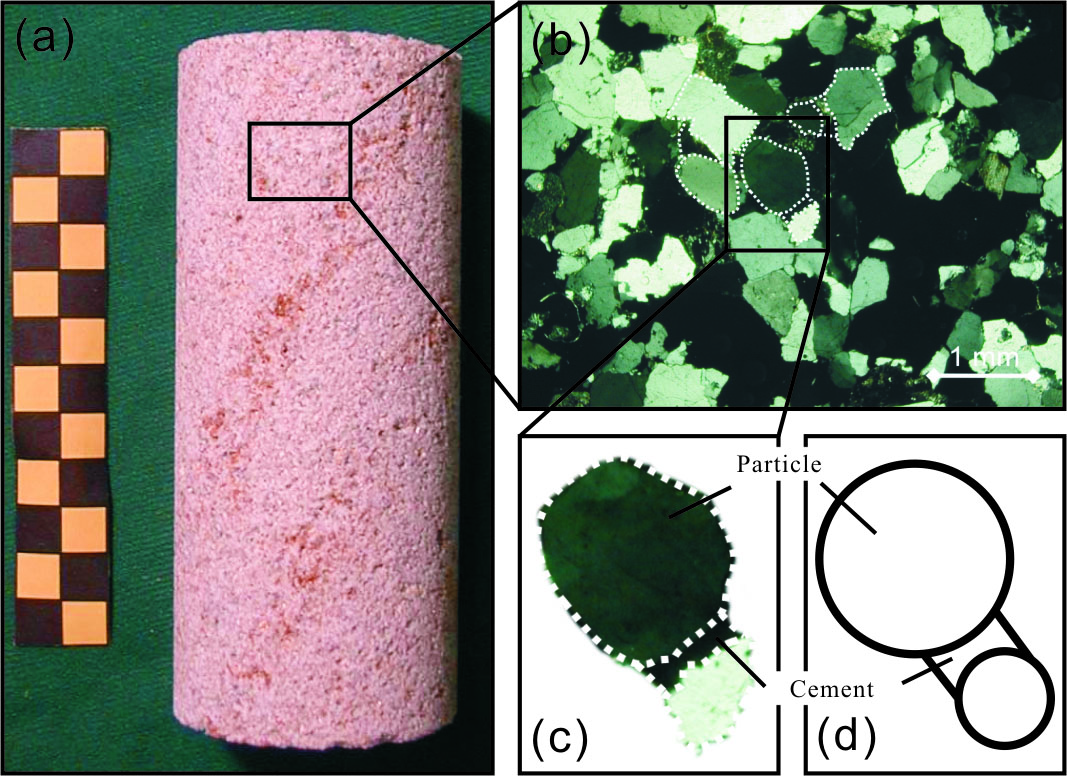

雙凹鍵結模式

岩石材料力學行為為岩石力學中極重要的課題之一。不同於土壤,岩石材料具有相當高的凝聚力,晶粒間膠結性質為影響其力學行為中之重要因子。而在觀察岩材薄片的過程中,我們發現晶粒間膠結形式近似於雙凹形狀。因此,基於此概念,我們發展了膠結為雙凹狀的膠結模式,並命名為雙凹鍵結模式(Biconcave bond model)。

雙凹鍵結模式可合理描述雙凹形狀膠結之受力反應,並能依據輸入之膠結材料及幾何參數,獲取膠結之應力分布、勁度等受力反應。以雙凹鍵結模式透過反算分析模擬幾何及組構已知之試體時,雙凹鍵結模式使用之微觀材料參數較接近實驗室試驗所得之微觀材料參數值,顯示以微觀材料參數與試體組構進行巨觀力學行為之預測時,雙凹鍵結模式之表現較佳。

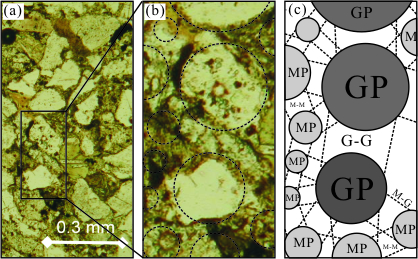

節理岩體模擬

我們常認為大地工程周遭的岩石是堅固的基盤,並假設它的力學性質為均質均向,進而規劃後續的設計與分析。這種觀點,對於完整的岩石塊體或者是很破碎的岩體而言是合適的,然而,當岩體含有一組或多組以上的節理面時,它的力學行為就不再是均質均向,而會具有異向性。此時,岩體在不同方向的強度及變形性有所差異,力學行為十分複雜。因此,節理岩體在工程設計上的難度相當高,這也是岩體工程最主要的挑戰之一。